明日方舟是一款备受玩家喜爱的策略手游,其中战斗系统是游戏的核心玩法之一。如何利用职业特性和技能搭配,制定出最优的战斗策略成为了玩家们共同的目标。而要在游戏中获得胜利,了解游戏规则也是非常必要的。下面就让我们一起来探讨一下明日方舟游戏规则和战斗系统攻略吧!

明日方舟战斗系统攻略

一、简述与核心资源循环图

二、战斗系统拆解

三、干员养成系统拆解

四、基建与社交系统拆解

五、明日方舟的文学性

六、美术与演出效果拆解

我是一名深度3A玩家,一个热爱游戏的肥宅。今天我想和大家分享我对《明日方舟》这款游戏的分析和看法。

总体来说,明日方舟在游戏性上的表现有得有失,在剧情演出方面也只达到了普通AVG游戏的水准。但是,在其他任何方面,其表现都令人感到无比惊艳。我认为,明日方舟作为一款手游,它已经在一个特殊生态位上实现了关键性的进化,最终会带来一条全新的演化支。也许我们正在见证又一款《Chrono Trigger》那样的关键性节点作品的诞生,《明日方舟》可能会对游戏这一伟大媒介的进化之路带来深远的影响。

明日方舟不仅素质优秀,而且它采用了一种我认为非常高效的知识产权品牌建立模式(我很讨厌IP这个词,所以用全称)。这不仅会协助这款产品取得成功,更会让《明日方舟》这个知识产权品牌在生长过程中逐渐取得一种统治性的优势。

本文旨在分析这样一款可能对行业未来影响深远的作品,作为我的沉淀学习。我的看法非常主观,希望大家谅解。

受限于我目前有限的游戏设计知识,我恐怕无法做到学术用语和原理表达上的精确,希望能得到您的理解。对于文中的错误和逻辑谬误,还请大家多多包涵,也欢迎各位看官不吝赐教。最后,感谢您用宝贵的时间阅读本文。

一、简述与核心资源循环图

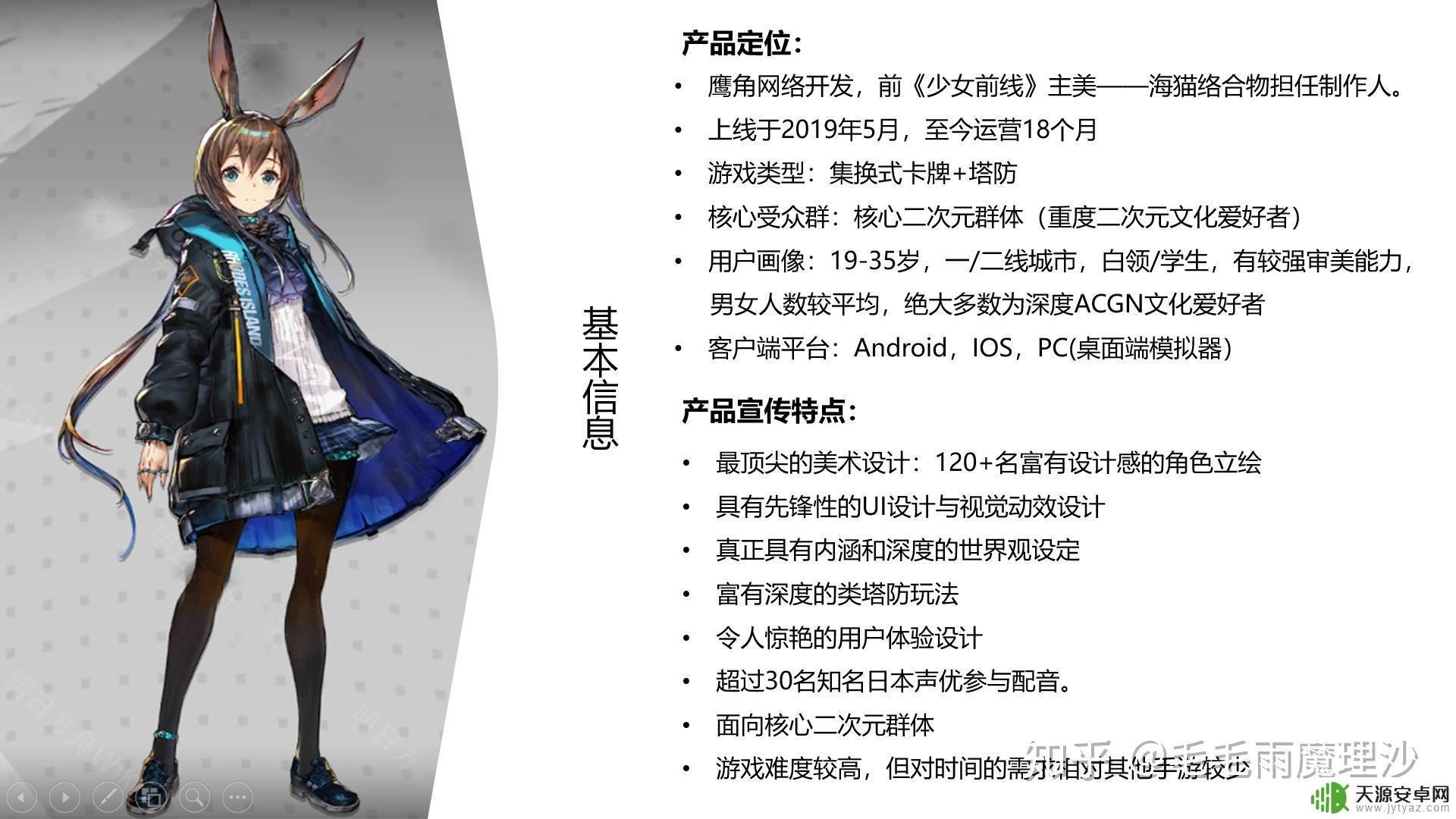

游戏基本信息介绍(请容我先用PPT带过一些基本的内容)

游戏基本信息介绍

游戏基本信息介绍 用户画像

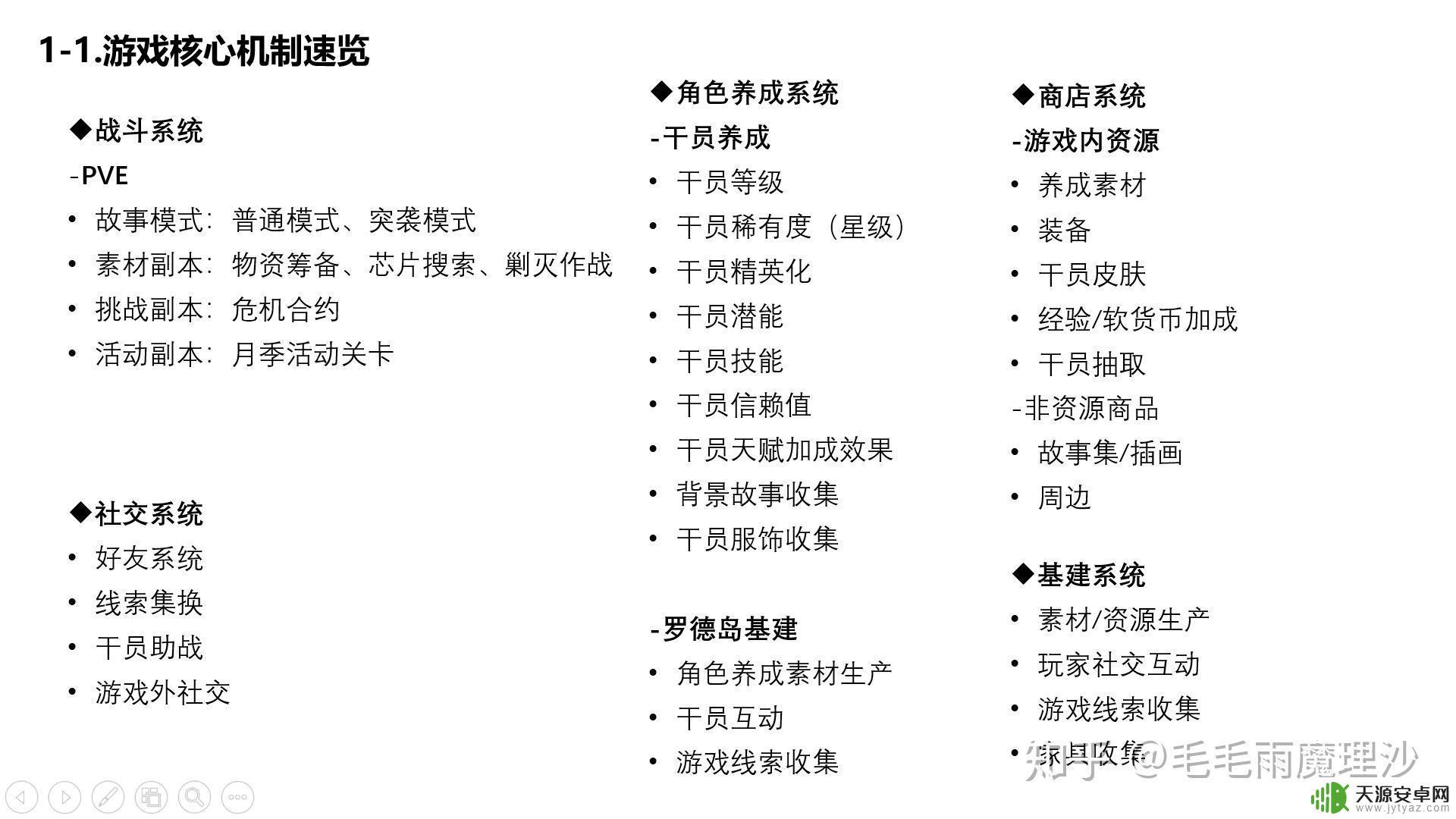

用户画像 核心机制速览

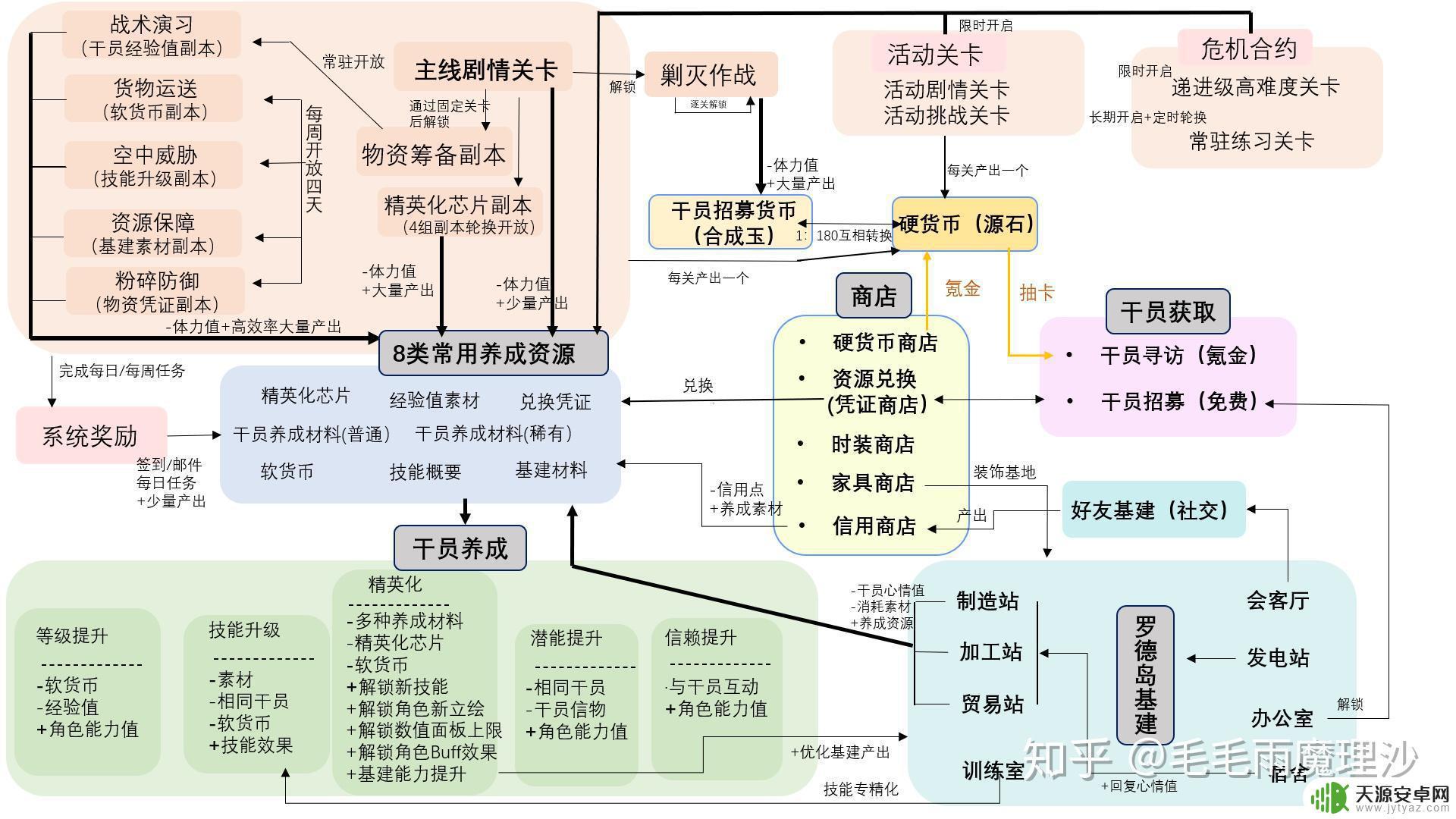

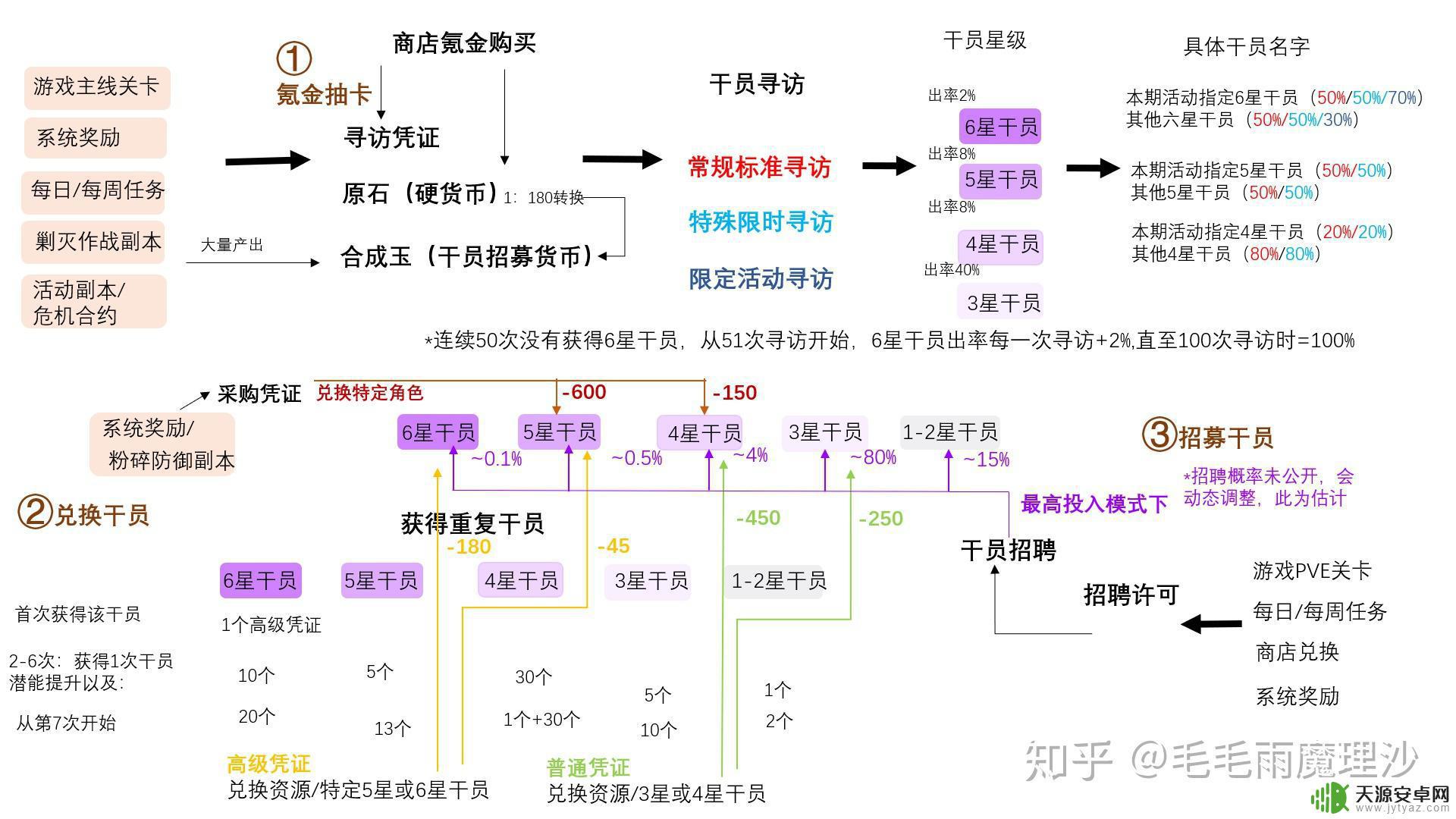

核心机制速览然后是非常重要的核心资源流向图(Core Loop) 以及Aim Map

核心资源流向图

核心资源流向图 干员获取途径

干员获取途径 巴图四分法

巴图四分法 游戏系统的Aim Map

游戏系统的Aim Map好嘞,进入战斗系统的拆解。《明日方舟》这个卡牌式塔防真的让人一言难尽。

二、战斗系统拆解

2-1规则简述

《明日方舟》的战斗系统属于“类塔防”——和传统的塔防游戏有相似特征但更接近一种特殊的“卡牌”玩法。这种设计结合了塔防游戏的优点,使得卡牌集换游戏在策略的深度和维度上得到较大提升;使得游戏的学习成本降低,并且让战术部署的可读性得到提高;同时也让战斗的过程变得更直观具体。

《明日方舟》的核心规则如下:在一个6*9个格子的地图上,特定的敌人组合会从敌方出现点按固定路线跑向我方基地入口。玩家在地图的部分格子上摆放干员角色,干员会自动攻击身边的敌人,阻止敌人进入我方基地。由于每一关地图的地形是固定的,因此不存在大多数塔防游戏建造建筑物时的自由度,玩家不能改变地形,只能放置角色,角色会挡住1-4名敌人,实现阻止敌人行进轨迹的效果。根据地图的复杂程度,每一关都有固定数目的解法。明日方舟的战斗是实时运行的而非“回合制” ——玩家可以通过暂停游戏换取思考时间,但任何操作都必须在游戏运行的同时进行。

在战斗的过程中,玩家受到6种规则限制:

1.每一关,玩家的队伍最多能带13名干员,每一位干员都只有一个,不存在复数个干员。

2.每一个干员的布置会消耗一定的部署费用,每一次战斗开局时玩家会得到少量初始费用。部署费用的补充通常来自时间上的等待,或者由先锋干员利用他们自身的技能生产部署费用。

3.地图上只有特定的一些方格可以布置角色,并且不同类型的角色只能布置在特定的位置(高台/地面)。

4.玩家最多只能在地图上放置8名角色(少数特殊关卡例外)。

5.每一名干员有自己特定的攻击范围,游戏存在四个布置朝向(上下左右)。每一次布置角色后,角色只对朝向的攻击范围区域发动攻击。

6.角色受敌人攻击至生命值归零后倒下,并从战场上撤出。玩家需要等待一段冷却时间后才能再次布置此干员,并且下一次布置的费用会上涨。

敌人同样受到2种的限制:

1.每一关的敌人人数,敌人类型以及敌人的行动的路线都是完全固定的,不存在任何随机性。

2.每一种敌人都有其固定的攻击能力:同类型的敌人会按完全相同的方式攻击玩家角色。

因此,《明日方舟》的关卡战斗基本不存在“随机性”,玩家通常依靠一种根据特定条件求解的解题思维进行游戏。玩家根据固定的条件(敌人和地形)做出解答(干员的布置方案),如果需要反复进入一个关卡,则需要把“答案”背下来,这有一些像黑魂中的“背板”但是失去了由随机性带来的操作紧张感。

——————————————————————————————————————

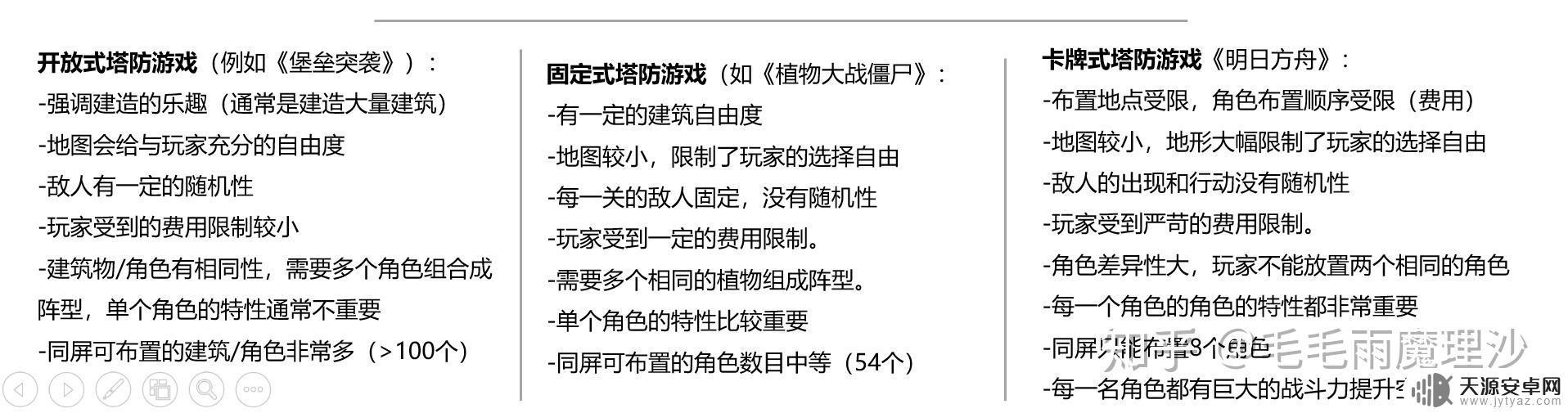

明日方舟对比传统的“开放式塔防”以及“固定式塔防”,有以下一些区别:

我认为,《明日方舟》的机制设计有很大的改进空间。明日方舟的游戏机制有四个优点和三个缺点,导致了游戏的体验类似一种“有趣的做题”,请听我一一道来。

2-2战斗机制优点分析(重要)

明日方舟接近卡牌集换类游戏多于塔防类游戏。它很好地把塔防类游戏的优点融入进了卡牌集换游戏中,实现了卡牌策略的“立体化”。这个设计有四大优点:

优点一:塔防玩法解决了策略深度和学习成本间的矛盾。

任何卡牌集换类游戏,一旦其战术的复杂性和深度上升,其学习成本都会发生几何倍数级的增长,导致游戏的战术深度被“套上枷锁”。

这就是为什么你很难看到一款“大众流行”的“卡牌集换类游戏”。即使是《游戏王》还有《万智牌》这种经营了数十年的桌游,在人群中都是非常非常小众的。而明日方舟所需要tackle的却是一个相对广泛的市场。

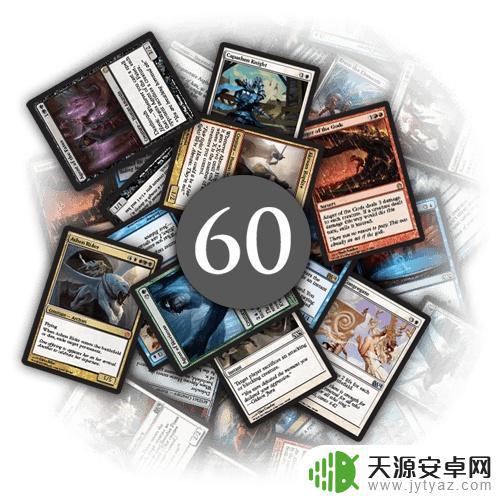

万智牌的学习成本很高!(图源网络)

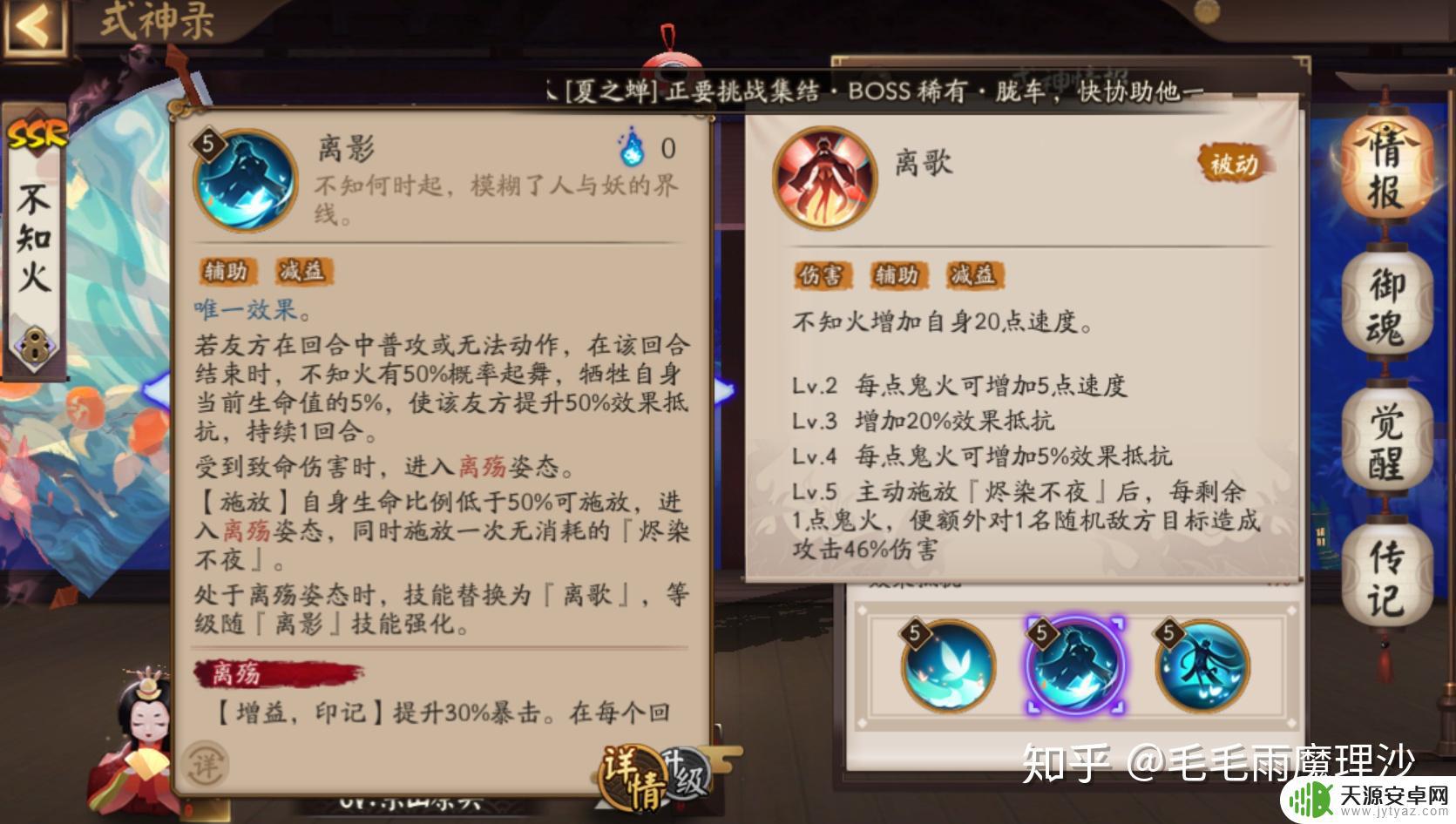

万智牌的学习成本很高!(图源网络)万智牌会因为新内容/新卡组的不断累积,造成的一道高不可攀的“学习成本墙”。如今,一个新手玩家,无论想上手万智牌还是游戏王,都需要一个尴尬且漫长的学习过程。《阴阳师》存在类似的问题,我们看一下以下一段不知火的技能描述:近70字,句子存在多重因果关系,对于玩家来说光是阅读体验就已经非常不友好了(玩家的持续阅读时间通常只有11s),更别提学习体验了。

冗长的招式介绍,非常复杂的逻辑,对玩家很不友好,背后反映了复杂战术体系的设计困难

冗长的招式介绍,非常复杂的逻辑,对玩家很不友好,背后反映了复杂战术体系的设计困难如果还要继续增加战术的复杂度和深度,为更高级的式神腾出生态位,那么,规则还会进一步复杂化,玩家的学习成本还会继续增加。很多阴阳师的轻度玩家根本不知道怎样运用这些式神的能力,对于队伍构成和战术搭配的认知只停留在最基础的部分,只能玩相对简单的PVE副本。事实上,阴阳师的“战术策略体系”只对深度玩家开放,对于普通玩家基本无效,浪费了一套苦心经营搭建的战术体系。深度玩家其实也无法幸免——新式神的到来会打破原有的战术体系平衡,需要花力气去学习,去组建新的队伍套装。继续学习的成本其实一直在让一部分深度玩家在缓慢地流失。

立体的“塔防战斗规则”通过两种方式解决了高战术深度和低学习成本间的矛盾。

1.加入了一个新的战术维度,从而让战术的复杂性分摊到了两个面上:

比如玩家在和AI打牌,这时他们在一个与纸牌相关的规则下进击对抗/博弈。如果我们需要增强战术的深度,让游戏的战术策略变得更复杂,就只能增加纸牌规则的复杂度。而在塔防玩法中,玩家在和AI对抗的同时,还在和另一个限制条件对抗(就是塔防地图)。战术的复杂性被分散到了两个面上。一个非常难且富有深度的系统,如果把所有规则都具体到一个面上,那么它就需要涉及到好几层的逻辑。如果用两个面,把他们组合起来实现更高的难度,那么单一的一个面上的规则就可以变得相对简单。

学习两项有相关性但相对简单的东西,通常会比学习一项更复杂的东西要来的简单。

把一块CPU分割到两个Die上,成本显著下降。把复杂的战术规则分割到两面不同的载体上,单个载体上的规则就会变容易,从而降低学习成本。

把一块CPU分割到两个Die上,成本显著下降。把复杂的战术规则分割到两面不同的载体上,单个载体上的规则就会变容易,从而降低学习成本。2,塔防系统把文字规则具体到了立体维度。

在《阴阳师》的战斗过程里,你需要在脑子里把战术策略过一遍,然后根据敌人的行动,实时更新这一套行动方针,所有的计算是在脑子里运行的。他们只有在被执行了之后才能被具体地看到。例如,你只有发动了一次招式,才会看到它带来的伤害和buff。而这种思维方式非常占用“三级缓存”。

塔防式游戏会把很多内容放置在地图中,通过视觉上更具体的表达让你“读懂”一种战术。塔防会让许多战术选项直接具体地呈现在地图上,例如角色的打击方向和打击范围,是可以被直接看到的。敌人的行进路线以及攻击意图也会呈现在地图上。因此,复杂战术的可读性会大大增加,而需要记忆的内容会减少。每一次更新脑中策略/调整战术步骤时,地图会帮助你记忆和分析战术,就像你解题时,手边有了一张带步骤的草稿纸。

例如“打击顺序”这个概念,在传统RPG里是比较让人迷糊的。如果在阴阳师的战斗中提及一个角色的“打击顺序”,玩家需要进行分析,确定根据规则/数值计算哪一位角色会首先出击,从而考虑应对的方案。但是在明日方舟的塔防地图里,一切都一目了然,而且游戏会不断地提示你那个敌人将首先被击中。

由此引来了《明日方舟》卡牌塔防系统的第二个优点:让对手望尘莫及的战术开发空间:

在设计关卡前,需要先考虑三个问题:

由于手机屏幕的大小限制,明日方舟的关卡地图很小,因此玩家所能布置的角色数目也需要进行限制。于是,角色的上场时机和撤换顺序就扮演了更重要的作用。游戏要求玩家在一关内多次替换角色,从而实现了同一地图区域的复用。因此会比传统的塔防游戏更强调角色的调整和变换。

明日方舟的地图的方格数有限,同时还需要消耗一些方格用于设计地形和布置障碍物。真正允许玩家摆放角色的空格很少,因此,游戏将角色的站位方向作为一个规则引入到了游戏,从而让一个方格等效于四个方格,相当于在地图的“放置位置”之上又加入了“放置方向”这一选择维度。

如果同屏出现太多人物,容易让玩家感到视觉上的混乱。同时,舟游的世界观要求角色不能存在复数人次,能天使每个玩家只能人手一个。因此,明日方舟会将角色的属性区分做得很明显,同时每一位角色的特殊能力和技能都需要具备关键的战术作用,从而让玩家的每一次选择变得很重要,通过更少的策略抉择次数达到和其他策略游戏相似的变量。这种最大化强调单个角色的能力和数值的设计非常契合卡牌集换式游戏的养成系统。

明日方舟在原始的卡牌RPG上添加了一整个面的规则。它将时间维度变成了连续性的,相当于把原来的回合制变成了real-time,从而可以划分出更细致的操作。又例如,地图本身就是一个战术维度,其中能添加很多选项,例如地形上的特殊效果,角色的视野覆盖,阻挡的敌人人数,角色对地形的改变,攻击对多个敌人的穿透效果等等。地图为系统添加了更多的“维度”和“元素”,从而带了了更多样的战术组合。

有许多战术元素在“平面RPG”规则里是很难被表达清楚的。例如“攻击范围”:因为RPG里的地图是一个“背景图”,其中不包含连续的方位信息,“攻击范围”也就很难被确定。但是在塔防地图里,这个元素就很容易进行表达。

又例如“攻击顺序”在RPG里需要加一个进度条来显示每一个角色的行动先后顺序,在逻辑上就比较复杂。而且一旦关于“速度”的数值发生了变化,就需要重新去计算这个进度条。(《阴阳师》的进度条规则就很复杂,使用拉条后的角色出击顺序很难计算,而且涉及角色间的一些微小的数值优势。)但是在塔防游戏里,你可以凭借直觉去判断哪一个角色会先出击,因为干员的站位已经将“出击顺序”表达在了一个立体的地图上。

塔防地图是立体的,因此很多规则能被更清晰地表述,也具备了更丰富的挖掘空间。进而能让游戏可以在不过分堆砌逻辑关系的情况下,做出战术解法的“多样性”和“复杂性”。

优点三:战斗的过程被更“具体地”还原了出来。

在卡牌游戏里,战斗过程通常依靠抽象化的表达来完成。例如《影之诗》里的各种打击光效,《炉石传说》中的卡牌互相碰撞等等,它们都无法具体地展现一个“实时战斗的全过程”。即使是《FGO》类游戏,其实也是通过展现角色的攻击/受击动画,用一系列的招式片段去概括一场战斗。

用抽象化的方式表达战场上发生了什么(图源网络) 通过一系列片段概括一场战斗(图源网络)

通过一系列片段概括一场战斗(图源网络)玩家会把平面卡牌和某个角色进行认知等效,同时把某一个招式的特效画面等效成这个角色的出击——玩家在“想象”着战斗的过程。如果能把更具体的,更接近真实世界的物理规则在战斗系统中进行重现,会让战斗演出变得更“真实具体”。

玩家通过“认知等效”想象着角色的出招(图源网络)

玩家通过“认知等效”想象着角色的出招(图源网络)要把战斗过程进行更真实/生动的表达,需要3D模型,需要更多的战斗动画,视觉特效,还有角色的骨骼动画等等,成本会大幅上升。最后会得到一个类似《阴阳师》那样的回合制系统——3D场景下的回合制RPG战斗。

这时还是有很多战斗元素被抽象概括了,比如地形:双方角色的距离多远?打击半径?作战的场地?(RPG一般会将一个地图区域内的所有战斗概括成同一个场地)敌人是如何到达的?

在《阴阳师》中,敌人的到场是通过特效转场来表达的:

——————————————————————————————————————

塔防类玩法,是一种在将成本控制住的同时,尽可能具体地展现“战斗过程”的机制。而且很适合多个角色同时出场的情况,天然就和卡牌集换类游戏高度互补。玩家对角色的情感投入有赖于战斗画面的演出表现。越是具体的演出,越能够调动玩家对角色的情感投入。如果我们只能用最简单的卡牌碰撞“抽象地表达”一场战斗,玩家对卡牌角色的喜爱以及情感投入就不容易深入。《阴阳师》角色超高的厨力和游戏出色的3D建模以及华丽的战斗演出是紧密相关的。凭借战斗中真实且具体的演出,玩家对阴阳师角色的感官感知远超过影之诗中的卡牌角色,这背后就是巨大的成本投入。

然而,如果真的把一个角色的建模做的很漂亮,并且用接近真实物理世界的方式表现这一角色,系统就需要改成3D动作游戏/射击游戏,变成类似《崩坏3》那样的情况。这需要投注更夸张的成本用于一个角色的建模以及配套。无论《崩坏3》还是《阴阳师》,每个月能产出的新角色都非常有限(同时成本还很高)。

因此,如果能通过修改战斗系统,用低成本去实现更具体的角色展现,将是一个非常核心的优势。

某种程度上,塔防系统是一种简洁的真实化表达,而非一种复杂的虚拟化表达,尤其适用于压缩成本,可以通过相对小的工作量获得较高的“真实感”以及“具体感”。虽然塔防地图的画面是相对简陋的,需要脑补,但是它尽可能符合了真实世界的规则,只是简化了填充进去的内容。可以理解为一个真实的骨架套上一层简单的皮。

更“真实具体”的战斗系统

更“真实具体”的战斗系统你可以用接近真实世界的俯视角,看到纸片人站立在一个具体的地点上,用有具体打击半径的招式,打击从远处走过来的敌人(敌人不是用特效转场“嗖”的出现在屏幕里)。你可以看到几个角色间的站位阵型。时间的连续性以及空间的连续性都得到了比较真实的还原,玩家更容易把自己的情感代入到战场上的角色中去。

复杂的虚拟化表达,例如阴阳师类的RPG战斗,这种RPG机制对于真实世界的模仿只能做到一小部分;在空间的连续性,时间的连续性以及人物具体位置这些关键的“物理规则”上不符合现实。这就像一个不真实的骨架,你需要套一层很漂亮很拟真的皮才能获得相同的真实感。(骨架是系统的规则,皮是画师/建模师们披星戴月的努力。前者0成本,后者是黄金价格。)

明日方舟的二头身Live2D小人只用了较小的成本就达到了相对强的表现力。《阴阳师》精美的3D建模固然更真实,但在“成本——收益”上没有性价比优势。(不过用这么势利的心态做游戏大概会凉的更快吧~)

优点四:塔防类机制解决了卡牌集换类游戏多个角色同时上场时可能存在的视觉干扰问题,允许构建更复杂的关卡战斗。

传统RPG的缺陷,同屏战斗角色较多时,场面非常混乱。尤其是buff状态,玩家根本读不过来。

传统RPG的缺陷,同屏战斗角色较多时,场面非常混乱。尤其是buff状态,玩家根本读不过来。上图已经是比较轻微的情况了,严重的时候一名角色身上可以叠加好几层的Buff。《阴阳师》在上场多个角色时,画面很容易因为各种小信息(例如buff,御魂效果,角色被动技能...)变得混乱不堪。因为它本质上是一种平面的关卡,战场构造基本不存在。所有内容和关卡要素都必须依附在角色身上展现,而不能转移到战场上。而明日方舟可以应付我方8-12个角色同时上场,敌方更是可以轻松上场十多人。允许场上存在更多的角色,一方面意味着更大的设计空间,可以制作更加复杂的关卡。另外,也为更大的养成体系创造了空间,毕竟能上场的角色越多,就意味着多角色养成的“潜在收益”上限更大。

终于把优点说完了,现在来分析两大缺点:

机制缺点一:随机性的完全丧失,导致了“做题感”。

《明日方舟》的战斗系统没有“随机性”。每关敌人人数,敌人类型以及敌人行动路线都是完全固定的。这本来不是一个问题,因为固定式塔防游戏基本都牺牲掉了随机性(例如植物大战僵尸),这仅仅只是让游戏过程失去了由不确定性带来的乐趣。但是一般的塔防类似下围棋,需要用很多次相对不重要的选择来实现一种长期策略,并且每一次选择都有相当大的自由度和开放性,玩家面对相对柔和的试错空间,单次决策往往不需要太严谨。而明日方舟就像打牌,玩家要在每一次出牌时做充分准备,实际可以出牌的次数很少,且每一次出牌的后果是立竿见影的。

《明日方舟》对玩家进行了很多限制,包括位置的限制,角色人数的限制,布置费用的限制等等——导致玩家的选项很有限,而且每一次选择都很重要。明日方舟还强调了关卡的难度,又进一步导致了玩家需要经常停下来思考策略。

随机性的完全丧失+严苛的限制+快速的策略反馈,使得明日方舟的游戏体验很像“做题”。地形限制,敌人的组合以及费用限制就是题目的限制条件,玩家手上的12个角色就是目前可以使用的解题公式。玩家需要根据题目的已知条件,做出一个有效的解法。角色养成的过程就是对解题工具的功能提升。玩家失去了一种“游戏感”,他们不像是在和游戏进行持续的交互,而是交互一阵子,又停下来一阵子去解题,停止游戏进行思考是常态,这会打断游戏体验的连续性;除非思考的过程足够紧张激烈,把兴奋感和对抗感延续住。

缺点二:玩家无法根据游戏提示进行实时决策

假设,玩家可以根据游戏实时提供的信息进行即时判断,那么游戏仍然具备“real-time game play”的特征,游戏体验仍然是一个“flow”。但《明日方舟》在敌人行动信息的“实时展示”上做得很不好。游戏会用一些让人费解的线条提示玩家。玩家很难直观地了解接下来出现敌人类型?会有多少人?具体的行进路线需要记忆。中途是否会停留?停留多久?提示信息的展示做的太不充分了。

玩家无法很好地通过屏幕上关于敌人出现的提升做出实时决策,关卡开始前的“敌方情报”甚至是保密的。玩家难以根据游戏提供的信息实时制订战术。玩家只能被迫提前熟悉本关卡(战术演习),所以玩家需要反复地“暂停游戏”,需要重复进入同一个关卡。第一次进入仅仅是一种预演,尽量把关卡敌人类型,人数以及的出现次序记忆下来,并且进行一定的试错。第二次进入关卡才算是获得了一些胜算。

除非玩家面对很容易的关卡(或者角色强度极高),不然很难在第一次进入关卡时按照实时战略的方式进行游戏。这最终会带来一种在关卡上反复试错的游戏体验。每一次成功通关前都可能会有1-3次挫折,因此本游戏在不看攻略的情况下,游戏体验并不算愉悦,而且游戏体验总是会被打断。

进入关卡前,敌方情报保密,玩家无法判断该使用什么干员阵容

进入关卡前,敌方情报保密,玩家无法判断该使用什么干员阵容但愿这只是我的主观看法,但是Bilibili上铺天盖地的“抄作业”视频说明,这其实是大多数玩家面对的普遍性现象。

“抄作业”是大多数玩家面对的普遍性现象

“抄作业”是大多数玩家面对的普遍性现象这些视频又进一步鼓励了“做题/抄作业”玩法,恶性循环。

另外,游戏还存在着一些并不严重的小缺点。例如,敌人的行进路线反常理:

CE-5三猛男的反向堵门口

CE-5三猛男的反向堵门口地图的结构不合理

传送点的位置设计有些牵强

传送点的位置设计有些牵强总体而言,瑕不掩瑜。明日方舟的“卡牌式塔防”机制设计是非常成功的。最后,我将用三页简单的ppt归纳干员的战术分类,然后简要谈及游戏的数值公式。

2-3、干员战术/职业分类

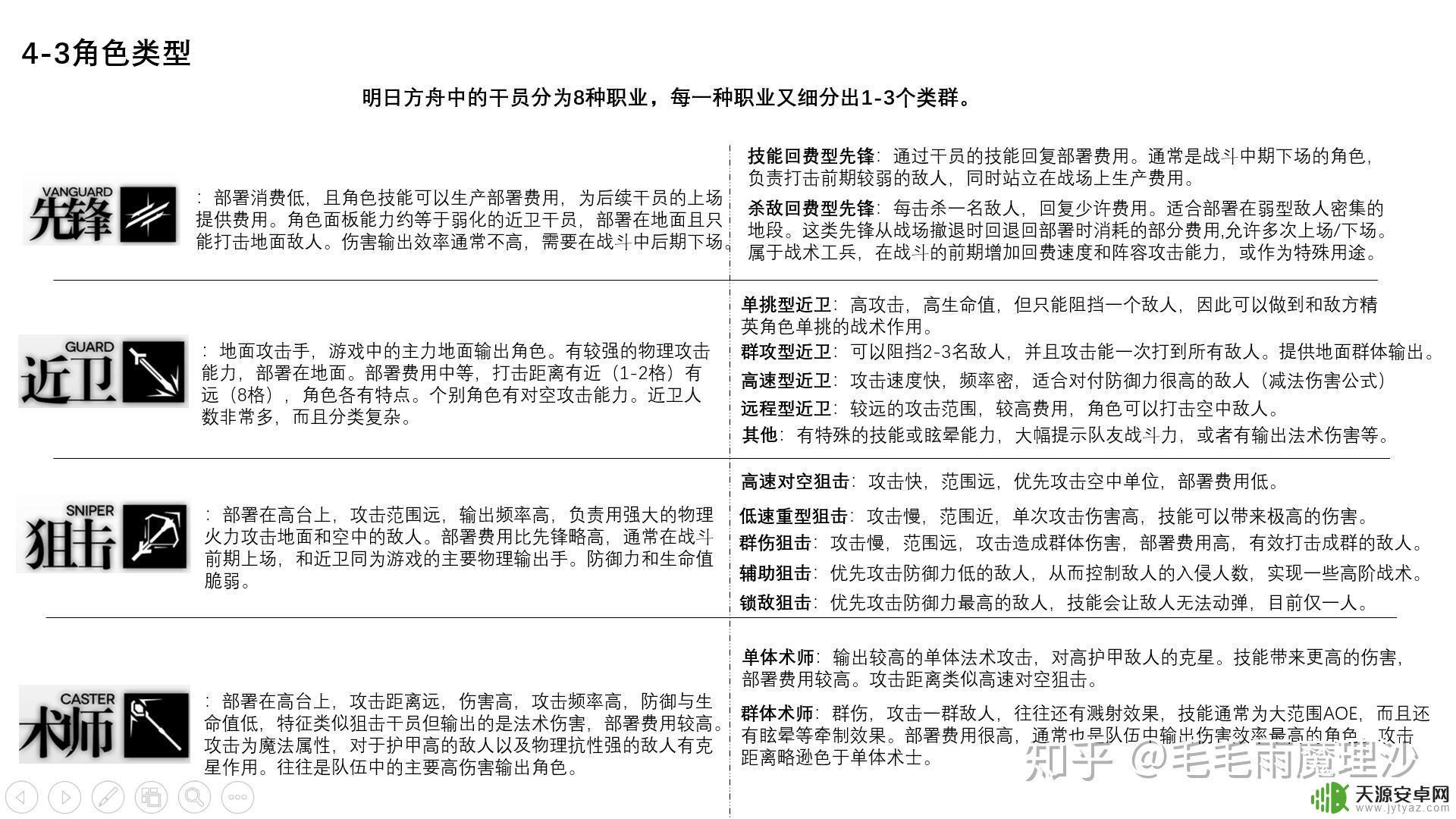

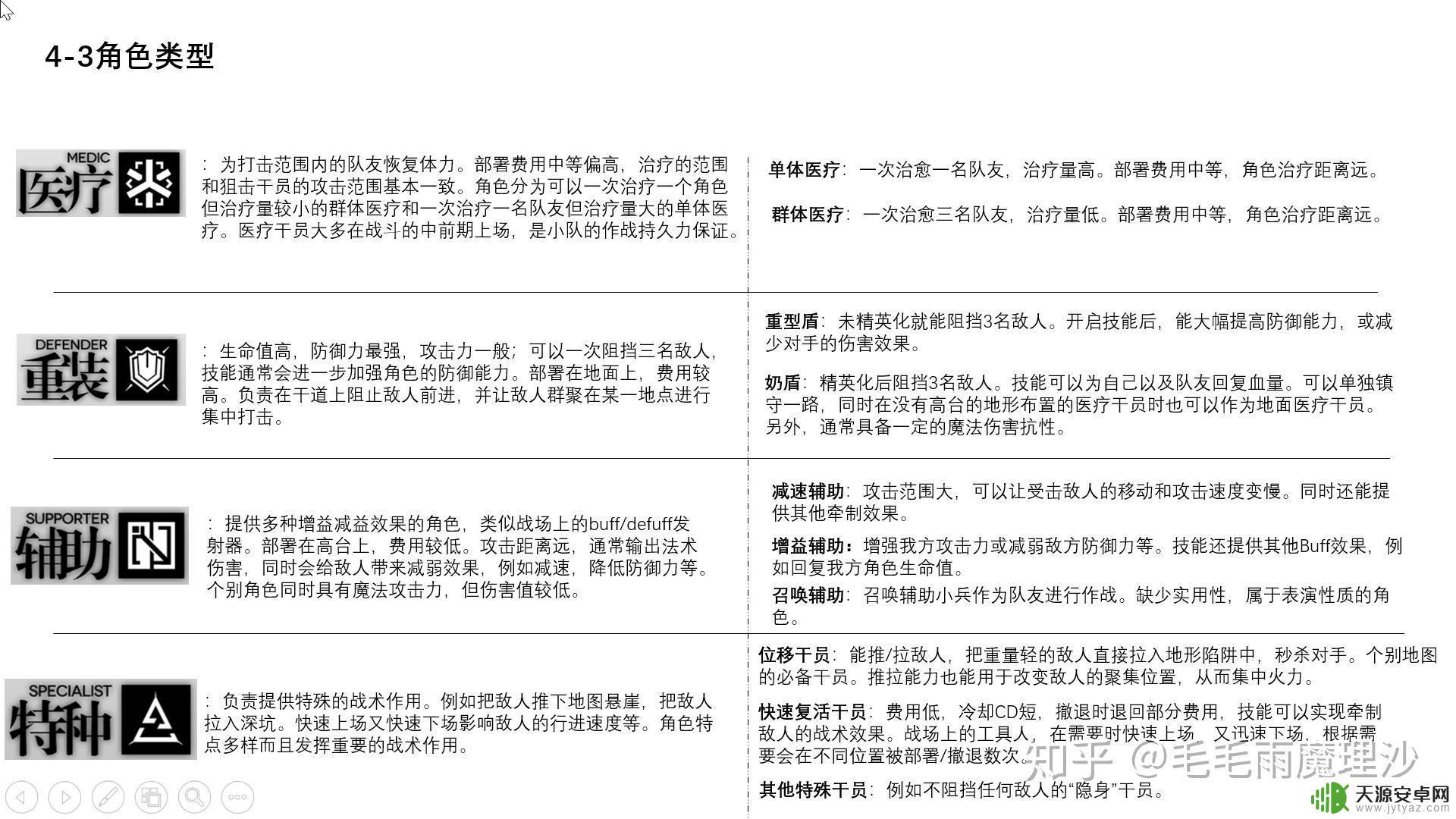

角色职业分类

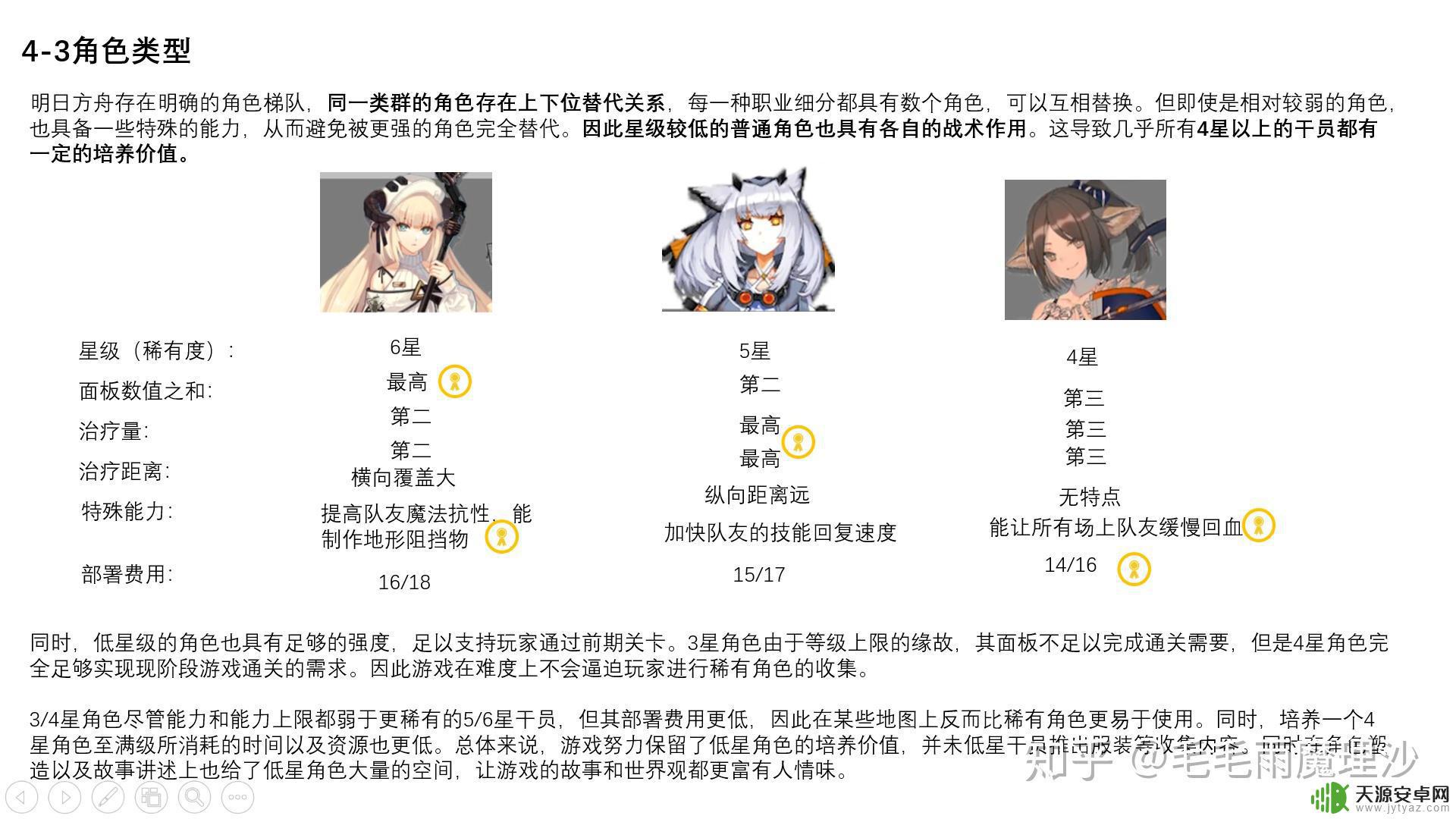

角色职业分类 角色的类型分类

角色的类型分类 角色的类型分类

角色的类型分类2-4、数值公式简述:

(以下数据来源于“prts罗德岛百科”,“萌娘百科——明日方舟页面”以及网络上的资料)

明日方舟的伤害公式分两种:

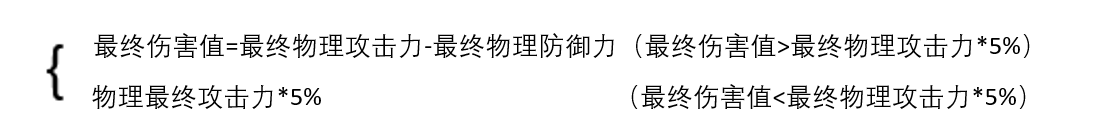

物理攻击使用减法公式:

法术攻击使用乘法公式:

无论物理攻击还是魔法攻击,都有(5%*攻击力)的伤害保底,因此,攻速快的角色在某些敌人面前有优势。

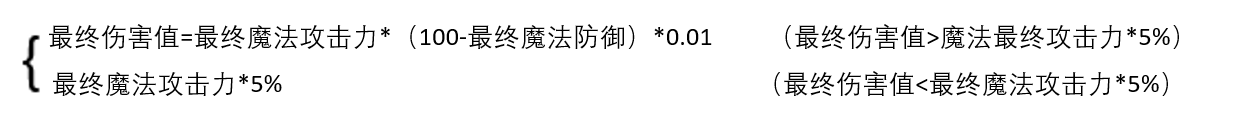

角色的最终伤害值是由角色在当前等级下的原始攻击力,经过4步计算后得到的,如下图:

角色的“防御力”计算和上图的攻击力一致,只要把攻击数值换成防御数值就好了。

由于游戏里多个角色之间会互相为对方提供buff,因此实际战斗中的情况远远比上图的要复杂地多。而游戏的地图上存在一系列会改变角色能力值的特殊地形,敌人的招式也能让玩家陷入多种特殊状态。游戏因此会直接把计算后的“最终攻击力”显示出来,玩家在关卡中可以看到这个“最终数值”的实时更新变化。

除了攻防数据外,角色的生命值,攻击速度,治疗效果,特殊状态等数据也非常重要。不过在此我就不赘述了,PRTS罗德岛百科有更严谨详细的介绍:http://prts.wiki/w/游戏数据基础

卡牌+塔防,集双方之所长,很好地解决了卡牌集换类游戏类型长期面对的一些不足与缺陷,开发出了一个新的子类型。类似的设计,还有《战双帕尼什》的“ACT+三消”是另一个非常出色的设计案例。它解决了“真ACT”战斗系统在手机平台上遇到的种种不适配。。我争取以后有机会试着写一下。

OK,上篇到此为止,下篇待续。。。感谢大家的阅读,请多给我提建议哦。谢谢!!

下篇链接:

总的来说,《明日方舟》的游戏规则是十分清晰明了的。而游戏的战斗系统则是这款游戏的核心体验所在。在战斗中,玩家需要根据敌人的不同特性选择不同的角色组合,并且巧妙运用技能和战术来突破敌方的防守。只有掌握了正确的战斗策略,才能在游戏中走得更远!